ベースをコピーするときってどうやってます?

楽譜が無いときは根性で耳コピするしかないですよね。

でも、

「いや~耳コピは苦手で」

「どうやって弾いてるのかさっぱりわからないし」

「そもそも耳コピってどうやるの」

という声もチラホラ。

今回は、耳コピが出来ないという初心者さん向けに、耳コピの練習方法やコツをサンプル音源とともに詳しく説明していきたいと思います。

ベースの耳コピが出来ないという方、大丈夫、出来ます

耳コピが出来ないって話をよく聞くんですが、カラオケで歌が歌えるなら大丈夫なのでひとまず安心してください。

歌を覚えるときって全て耳コピ。楽譜がないと歌えないって人 まずいないですよね。もしいたら それはそれでスゴイけど。

要は口で歌うか指で弾くかの違いだけで やってることは同じ。バンドスコアが無いと弾けないなんてことはないはずなんです。

ざっくり言っちゃうと慣れの問題。簡単な曲からコピーして徐々に練習を重ねていけば誰でも出来るようになります。

「楽譜見れば弾ける」は楽譜がないと弾けないと同じ

確かに楽譜があれば音を探す手間が省けるし、コード進行なんかも解って便利。

でもだからといって耳コピ出来なくてもOKかっていうと、それでじゃあ いつまでたっても楽譜のない曲は出来ないまま。

それに、バンドスコアも誰かが耳コピしたもので、運指がデタラメだったり、音自体が全然合ってないような いい加減な採譜も結構多いので、あまり信用しすぎないほうがいいです。

譜面の間違いに気づくことができればまだいいんですが、「こう書いてあるから」と自信満々に間違った音を弾いてるのはかなり恥ずかしい。

耳コピをやってると こういった音程やリズムの違いには敏感になります。

あと、バンドに加入するときって 大抵は課題曲の音源を渡されるだけ。

そもそもバンドスコアや楽譜が存在する曲ばかりとは限らないので「楽譜がないと無理です」では その時点でシューリョー。

なので楽譜は参考程度にとどめておいて、耳コピを習慣化しておくほうが間違いなく力はつきます。

耳コピができるようになると1曲のためにわざわざスコア買わなくてすむというメリットもありますしね。これは結構デカイ(笑)

ベースの耳コピは難しいor簡単?

ぶっちゃけベースの耳コピって、他の楽器に比べると比較的簡単な方だと思います。

音を歪ませたギターの速弾きやピアノの両手和音なんてナニ弾いてるのか全然わかんないのも多いけど、ベースは基本的に単音楽器だし 速弾きも少ない。

しかも同じリフを繰り返すことが多いので、曲によっては1つのパターンを覚えたら延々引けちゃうケースもありますしね。

次章で紹介する曲もその典型です。

基本的なベースの耳コピの方法

さてさて、ベースを耳コピする方法ですが、実際に曲を聴きながらのほうがわかりやすいので、できるだけ簡単そうな曲をサンプルとして選んでみました。

誰もが知ってる超有名曲、マイケル・ジャクソンの「ビリー・ジーン(Billie Jean)」です。

「フッ、このくらいなら説明聞かなくても出来るよ」という人も やり方の一例として参考にしてみてください。

もはやこのベースラインが曲を作ってるといっても過言ではないほど印象的なフレーズですね。

ベースはあのルイス・ジョンソン。

それでは、冒頭部分のベースラインを耳コピしてみましょう。

音の数を数える

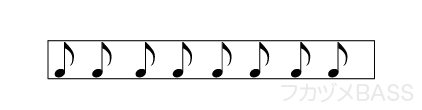

まず、リフ(1つのフレーズパターン)を構成している音の数を数えて紙に書き出してください。

このフレーズだと8個の音で構成されてますね。1小節の中に8分音符×8個が均等に詰め込まれていて休符はなしです。

お気付きの通り、曲の大半がこのパターンの繰り返しなので、この1小節が弾けるようになれば半分は出来たも同然です。

とりあえず わかる音を書き出してみる

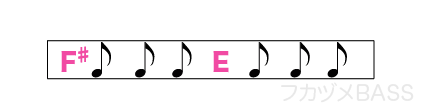

このフレーズ、1番目と5番目の音が目立ってますね。ベースを使ってまずこの2つの音を探してみてください。

F#とEだという事がわかったでしょうか?

見つけられたらそこだけ先に埋めてしまいましょう。

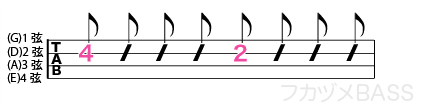

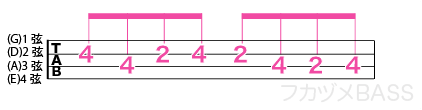

タブ譜だとこんな感じ。

1拍目のアタマにシンセベースの低い音がかぶってるんで4弦2フレットのF#と聴き違いそうになるけど、1オクターブ上の2弦4フレットのF#が正解。

ちなみにベースの初っぱなの音は その曲のキーになってる場合が多く、この曲も例に漏れずキーはF#mだということがわかります。

残りの音を埋めていく

あとは残った音をパズルみたいに1つずつ埋めていきます。順番はどうでもいいです。4つ目・8つ目の音とかわかりやすいかな。

1オクターブの中には12種類の音しかありません。探してる音は必ずその中にあるので、前後の音よりも高いのか低いのか、どのくらい離れているかということを探りながら少しずつ可能性を絞り込んでいきます。

わかりにくかったら半音ずつフレットを移動しながら全部弾いてみて、違和感のある音を消去していって残った音がそれです。

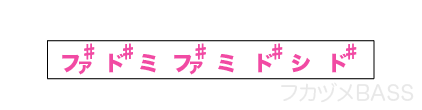

8つの音 全てがわかったらひとまずOK。

つまり

4つの音しか使ってないんですね。

ポジションを決める

音が見つけられたら次に一番楽に弾けるポジションを探します。

音が4種類だけなんで簡単。

というわけで、おそらくこの運指が一番楽そう。

使う弦は2弦と3弦だけ。それにしてもこんなにシンプルなのに、何でしょう この存在感。

イントロは全てこのパターン。ボーカルが入ってからのテーマ最初の4小節もこれ。

その次の5・6小節はコードが変わるので、さっきと同じ要領で音を探してみてください。

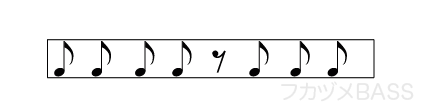

ちなみにその部分のリズムはこんなかんじ。

3泊目にあえて休符を入れてくるところにルイス・ジョンソンのセンスが感じられますね。

とまあ、こんな感じで1つずつコピーを完成させていくわけです。

このベースラインはテンポもゆっくりしてますし、音の長さも一定なのでわかりやすかったと思います。

もっと難解で手強いフレーズの場合はそう簡単には行かないことも多いですし、場合によっては1小節解読するのに30分以上かかることもありますが、結局はこういうコツコツした作業の積み重ねなんですよ、耳コピって。

どんな事でもそうですが、最初は簡単なことからクリアしていって、少しずつ難易度を上げていくのというのが上達のコツ。

慣れるにつれ 次第に勘が働いて音を見つけるスピードが早くなりますし、この手順で一つづつ進めていけば細かいフレーズも必ず克服できます。

めんどくさいけど大事なハナシ【重要】

ひとまずイントロ~Aメロ部分の音が解読できたわけですが、この時点ではまだ「音がわかった」というだけ。

重要なのは これをどういったニュアンスで弾くのかということ。

原曲はあえて無機質な雰囲気で弾いてるようにも聴こえますが、テヌートでもなくスタッカートでもないこの微妙な感じがキモ。

つまり

「ターターターターターターターター」

と

「タッタッタッタッタッタッタッタッ」

の中間よりちょっと

ターターターター寄りって感じ、って伝わります?

ベースがこの曲を支配してると言えるくらい重要なポジションなだけに、サジ加減を間違えると曲全体の雰囲気が変わってしまうので、こういった音の長さや切り方というのは是非意識しておきたいところ。

しかもずっと同じリズムキープしないといけないので意外と難しいんですよ この手の曲って。適当に弾いちゃダメですよ。

こういうのって譜面からは決して伝わってこない部分なので、音をよく聴いて 自分の耳でニュアンスを感じとってください。

ベースの耳コピのやり方:まとめ

耳コピってすごく大事で、一つの音をとってみても譜面に並んでる音符からは絶対に得られない情報量が詰まってます。

実際 耳コピやってると音の僅かな違いってのにすごく敏感になるんですね。

例えば料理だってレシピ本に依存しすぎるといつまでたっても自分で味が決められなかったりするのと同じで、自分の舌を頼りに味を探していくことで次第に料理勘っていうのが育ってきます。

料理が上手くなるコツは作り方を覚えるんじゃなくて味を覚えるんです。

そういう積み重ねによって、初めて食べる料理でも 作り方や使ってる調味料が何となくイメージできるようになるんです。音楽も同じこと。

今回ご紹介した耳コピの仕方はあくまで一例なので、いろいろやってるうちに自分に合ったやり方っていうのが見つかると思います。

バンドスコアもいいけど、最終的には自分の耳で音を見つけられる力をつけておきましょう。

コメント